उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार बढ़ाना: तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य और उच्च आय का रोडमैप

शेअर करा

गेहूं, जिसे अक्सर "स्वर्णिम अनाज " के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में कृषि की रीढ़ है, जो लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जबकि उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में भारत में सबसे आगे है, इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। आइए वर्तमान परिदृश्य पर गहराई से विचार करें, इसकी तुलना वैश्विक मानकों से करें और राज्य में किसानों के लिए पैदावार और आय बढ़ाने की रणनीतियों का पता लगाएं।

उत्तर प्रदेश में गेहूं की स्थिति: मिश्रित

उत्तर प्रदेश भारत के गेहूं उत्पादन में शीर्ष स्थान पर गर्व करता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 30% का योगदान देता है। हालाँकि, प्रति हेक्टेयर गेहूं की पैदावार में अग्रणी देशों, जैसे नीदरलैंड और बेल्जियम से तुलना करने पर, दोनों में एक उल्लेखनीय अंतर है। यह असमानता उत्तर प्रदेश के किसानों की अपनी उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता को रेखांकित करती है।

वैश्विक उपज तुलना: सीखने योग्य सबक

उच्च उपज: नीदरलैंड और बेल्जियम लगातार 8 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक की प्रभावशाली उपज प्राप्त करते हैं। उनकी सफलता का श्रेय अनुकूल जलवायु, उन्नत कृषि पद्धतियों (सटीक खेती, फसल चक्र), उपजाऊ मिट्टी और मजबूत बुनियादी ढांचे को जाता है।

भारत की स्थिति: भारत की औसत उपज 3.5 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि अच्छी है, तथापि इसमें महत्वपूर्ण सुधार की गुंजाइश है।

उत्तर प्रदेश की स्थिति: भारत में उत्तर प्रदेश की प्रति हेक्टेयर 3.69 टन उपज उत्साहजनक है, लेकिन यह पंजाब और हरियाणा से पीछे है।

गेहूं की पैदावार बढ़ाने वाले कारक

जलवायु-अनुकूल किस्में: उच्च उपज देने वाली, रोग-प्रतिरोधी गेहूं की किस्मों का चयन करें जो उत्तर प्रदेश की जलवायु के लिए उपयुक्त हैं। अपने विशिष्ट सूक्ष्म-जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के आधार पर सिफारिशों के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से परामर्श करें।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन: फसल चक्र, कवर क्रॉपिंग और जैविक खाद के प्रयोग जैसी प्रथाओं के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए नियमित रूप से मृदा परीक्षण करवाएं।

परिशुद्ध खेती: इनपुट उपयोग को अनुकूलित करने और उपज क्षमता को अधिकतम करने के लिए जीपीएस-निर्देशित मशीनरी, परिवर्तनीय दर उर्वरक अनुप्रयोग और मृदा नमी सेंसर जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाएं।

कुशल जल प्रबंधन: फसलों को बिना बर्बादी के पर्याप्त पानी मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी जल-बचत सिंचाई पद्धतियों को अपनाएं।

समय पर बुवाई और कटाई: फसल की वृद्धि को अनुकूलतम बनाने और नुकसान को न्यूनतम करने के लिए अनुशंसित बुवाई और कटाई समय का पालन करें।

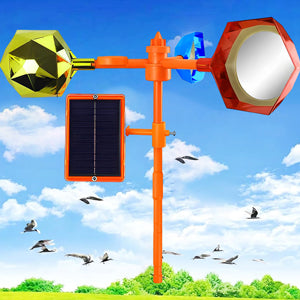

एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन: एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए कीटों और रोगों की निगरानी और नियंत्रण के लिए सक्रिय उपायों को लागू करना, जिससे रसायनों का उपयोग न्यूनतम हो।

बेहतर आय के लिए दिशानिर्देश

मूल्य संवर्धन: मूल्य संवर्धन के अवसरों का पता लगाएं, जैसे कि गेहूं को आटे, ब्रेड या अन्य उत्पादों में प्रसंस्कृत करना, ताकि बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

बाजार संपर्क: बिचौलियों से बचने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीदारों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करें या किसान उत्पादक संगठनों में भाग लें।

सरकारी योजनाएँ: बीज, उर्वरक, सिंचाई और कृषि मशीनरी के लिए सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का उपयोग करें।

फसल विविधीकरण: जोखिम को कम करने और आय स्थिरता बढ़ाने के लिए अन्य लाभकारी फसलों को शामिल करने के लिए अपनी फसल पद्धति में विविधता लाने पर विचार करें।

कौशल विकास: आधुनिक कृषि पद्धतियों और बाजार के रुझानों के बारे में जानने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के किसानों में जलवायु-अनुकूल पद्धतियों, आधुनिक तकनीकों और सुदृढ़ बाजार रणनीतियों के संयोजन को अपनाकर अपनी गेहूं की पैदावार और आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की क्षमता है। उच्च उत्पादकता की ओर बढ़ने के लिए समर्पण, निरंतर सीखने और कृषि विशेषज्ञों और साथी किसानों के साथ सहयोग की आवश्यकता होती है। इन रणनीतियों को अपनाकर, उत्तर प्रदेश भारत की कृषि समृद्धि में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।

याद रखें, टिकाऊ और उत्पादक खेती की दिशा में उठाया गया हर कदम न केवल व्यक्तिगत किसानों को बल्कि पूरे राज्य और राष्ट्र को भी लाभ पहुंचाता है।